カンボジア・シェムリアップには、アンコール・ワットやバイヨン寺院など有名な遺跡が多数ありますが、実はその中に“湖に浮かぶ遺跡”があることをご存じでしょうか?

「西メボン(West Mebon)」は、巨大な人工貯水池「西バライ」の中心に築かれた水上寺院で、アンコール王朝の高度な治水技術と宗教観を象徴する特別な場所です。

ややマニアックなスポットではありますが、遺跡や歴史に興味のある方にはぜひ訪れてほしい、隠れた名所です。

西バライ・西メボンはどんな遺跡?

「西バライ」と「西メボン」の歴史的背景やアンコール王朝における存在意義などをまずは確認していきましょう。

西メボンは、寺院としての規模は小さいのですが、その仕組みや建立された歴史的背景がとても興味深い遺跡です!

「バライ」「メボン」とは?

アンコール王朝の遺跡群を語るうえで欠かせない存在が、「バライ」と「メボン」です。

バライ(Baray)とは、王都周辺に築かれた人工の巨大貯水池のことで、その語源はサンスクリット語の「パーラーヤナ(pārayāṇa)」—「横切る行為」や「渡ること」—に由来すると考えられています。

一方、メボン(Mebon)とは、バライの中央に築かれた祠堂や寺院を指し、「恩恵あふれる母」という意味を持ちます。つまり、バライが水という命の源を蓄える“器”だとすれば、メボンはその中心で神聖さを象徴する“心臓部”のような存在です。基本的にバライとメボンはセットで機能する宗教的かつ実用的な構造物であり、都市と信仰の中心を担っていました。

アンコール時代には、他にも池や貯水池を示す語彙が複数存在しています。たとえば、アンコール・トムの北東側にある「ジャヤタターカ」の「タターカ(tātāka)」はサンスクリット語で「聖なる池」を意味し、コー・ケー遺跡群に見られる「ラハール(Rāhāl)」も、パーリ語の「ラハダ(rahada)(池・湖)」に由来するとされます。

アンコール王朝において治水は王権の根幹を支える最重要課題でした。

雨季と乾季がはっきりと分かれるカンボジアの気候では、雨季に降る大量の水をどのように蓄え、乾季にどう分配するかが国家運営の鍵であり、バライのような貯水池は、宗教的な意味だけでなく、社会インフラとしても極めて重要な役割を果たしていたのです。

西バライ・西メボンの特徴

西バライ(West Baray)は、アンコール・トムの西側に広がる巨大な人工貯水池で、アンコール王朝の高度な水利技術を象徴する遺構です。

その規模は東西約8.1km、南北約2.1km、平均水深は約4m。現在の最大貯水量はおよそ5,300万立方メートルにも達します。この圧倒的な大きさは、国際宇宙ステーションから肉眼で見えるほどであり、「地球上で最も大きな手掘りの貯水池のひとつ」とも評されています。

西バライの貯水機能には季節による変化もあり、特に東側は乾季になるとほとんど干上がってしまうこともあります。地元では、このバライを「បារាយណ៍ទឹកថ្លា(清らかな水の池)」と呼ぶこともあり、単なるインフラを超えた精神的な価値も見出されています。

その中央に位置するのが、西メボン(West Mebon)と呼ばれるヒンドゥー教寺院です。バライの底よりも高い位置に築かれているため、水面に浮かぶ“島の寺院”のような姿をしています。

西メボンは、西バライの中央に築かれており、この配置はヒンドゥー教の宇宙観(マンダラ)に基づいたものと考えられています。広大な貯水池は「大海」、そして中央の寺院は「須弥山」を象徴し、神聖な王権を内外に知らしめる巨大装置でした。

西バライ・西メボンの歴史的背景

西バライの建設は、アンコール王朝中期にあたるスールヤヴァルマン1世(在位:1011〜1050年頃)の治世に始まったとされます。

その後継者であるウダヤーディティヤヴァルマン2世の時代に工事は引き継がれ、完成を見たと考えられています。このウダヤーディティヤヴァルマン2世が、西バライの中央にヒンドゥー教寺院・西メボンを建立した人物でもあります。

碑文によると、王は西メボンに頻繁に参拝していたとされ、ただの宗教施設ではなく、政治や治水とも関わる重要な場所だったことがうかがえます。

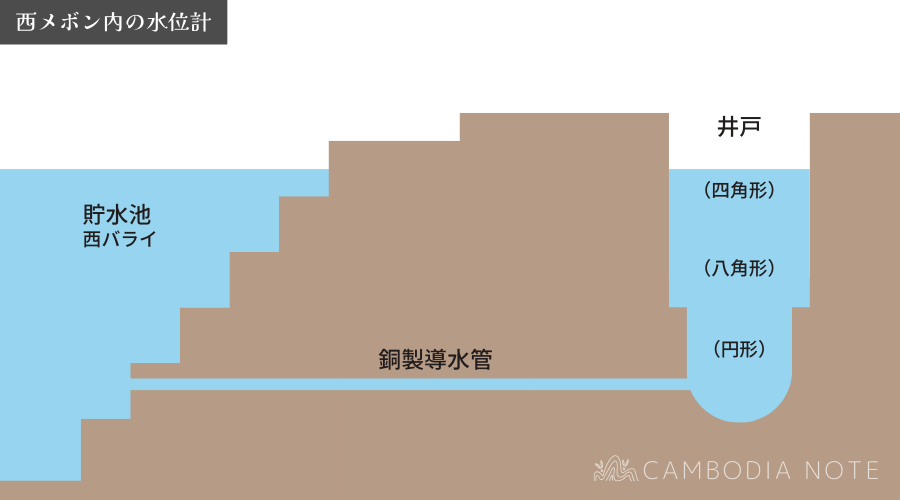

西メボンの内部には、水位を測定するための特殊な設備(井戸)が存在しており、王はそこで西バライの水位を確認し、必要に応じて雨季の貯水を乾季に田地へと流す判断をしていたと考えられています。

このような水の管理は、単なる農業インフラではなく、王権に基づく宗教的な祭儀に近い意味合いで行われていた可能性があります。碑文には、西バライと灌漑農業との直接的な関係は記されていないものの、両者が密接に結びついていたことは、構造や機能から見てほぼ間違いないと考えられています。

「アンコール水利都市論」

「アンコール水利都市論」とは、フランスの考古学者グロリエ博士(Bernard-Philippe Groslier)が提唱した学説で、アンコール遺跡群の都市機能を解明するうえで画期的な視点を与えた理論です。

この説によれば、アンコール王朝は単なる宗教都市ではなく、西バライや東バライといった巨大な貯水池、水路、堤防などの水利施設を整備し、灌漑農業を通じて大規模な人口を養い、王権を維持していたとされます。

この水利都市論は、長らくアンコール王朝の繁栄と衰退のメカニズムを説明する有力な理論とされてきましたが、一部の研究者からバライの水は農業灌漑には使われていなかった可能性があるという批判も出ています。

しかしながら、水利という視点がアンコール王朝において極めて重要であったことに変わりはありません。西メボンで発見された水位計の存在は、当時の王権が水の管理に大きな関心を寄せていたことを示しています。

1961年、フランスの建築学者ジャン・デュマルセ教授が西メボン寺院を発掘した際、寺院内に設けられた古井戸を発見しました。

この井戸には銅製の導水管が取り付けられ、西バライの水と直接つながっていたことが判明しています。井戸の内壁は下から円形、八角形、四角形の順に石組みされており、これはまるでヒンドゥー教のリンガを逆さにしたような構造で、宗教的象徴性と機能性を兼ね備えていたと考えられます。

この石組みは水位の目盛りとしての役割を果たしており、王は定期的にここを訪れて水位を確認し、必要に応じて水の流れを管理していたと推測されています。碑文には宗教的な意義しか記されていませんが、このような装置の存在は、西バライが経済的・農業的インフラとしても活用されていた可能性を強く示唆しています。

西バライ・西メボンへのアクセス

続いて「西バライ」と「西メボン」への行き方をご紹介します!基本的にツアーには組み込まれていないマイナースポットなので、個人単位で訪問することになります。

西バライまでの行き方

西バライは、シェムリアップ中心部から車またはトゥクトゥクで国道6号線を西へ約20〜25分進んだ場所にあります。地図で見ると、ちょうどアンコール・トムの西側に位置しています。

市内から向かう際は、トゥクトゥクのチャーターが一般的ですが、配車アプリ(Grabなど)を利用する場合、帰りのドライバーが現地で見つからない可能性があるため、往復で手配しておくのが安心です。

西バライの周辺には、休憩できる高床式の小屋が点在しており、1棟あたり5,000リエル(約1.25ドル)程度で利用できます。

現地では、鳥の丸焼きなどのローカル料理を注文して楽しむことも可能です。

西メボンまでの行き方

西メボンは西バライの中央に浮かぶ遺跡のため、訪れるにはボートに乗る必要があります。

専用のチケットカウンターなどは設置されておらず、到着後に近くの人へ「ボートに乗りたい」と伝えると、地元の船頭さんを呼んでもらえることが多いです。

前回訪問した際は、船が停まっているだけで、誰も人がいなかったのですが、近くにいた地元の人に尋ねたら、対応してもらえました!

ボートの利用料金は1艘20ドル前後で、約10人まで乗船可能。岸から西メボンまでは片道10分ほどの距離です。

ただし、観光地としてはまだあまり知られておらず、英語が通じにくいこともあるため、簡単なクメール語やジェスチャーでのやりとりが求められる場面もあるかもしれません。

西バライ・西メボンの見どころ

世界最大級の手掘貯水池

西バライの最大の見どころは、なんといってもその圧倒的なスケール!

東西約8.1km、南北約2.1kmにも及ぶ巨大な人工貯水池は、地平線まで水が続くような壮観な風景を生み出しています。訪れると、そのスケールの大きさにただ圧倒されることでしょう。

同じくアンコール王朝時代に造られた東バライは、現在では干上がっており水を湛えていませんが、西バライには今も豊富な水が残されています。

また、中央小島の東岸に立って水面越しに東を望むと、遠くの丘の上にアンコール時代初期の山岳寺院「プノン・バケン」を望むことができます。

西メボンの周壁と小塔

寺院の平面はほぼ正方形で、一辺約100メートルの周壁に囲まれています。周壁には、各辺ごとに蓮の花の装飾を冠した3つのゴープラ(塔門)が、約28メートル間隔で並んでいたことが分かっています。

現在は残っていませんが、周壁の中には中央祠堂があったと考えられています。また、中央には先述の水位計を兼ねた井戸が残っています。

建築には砂岩やラテライト(多孔質の赤褐色の石材)が使われています。

装飾は、ほぼ同時期に建立された「バプーオン寺院」と類似しています。かつては寺院内部に巨大なヴィシュヌ神像が安置されていたと考えられており、その存在感は王権と神性が結びついていたことを物語っています。

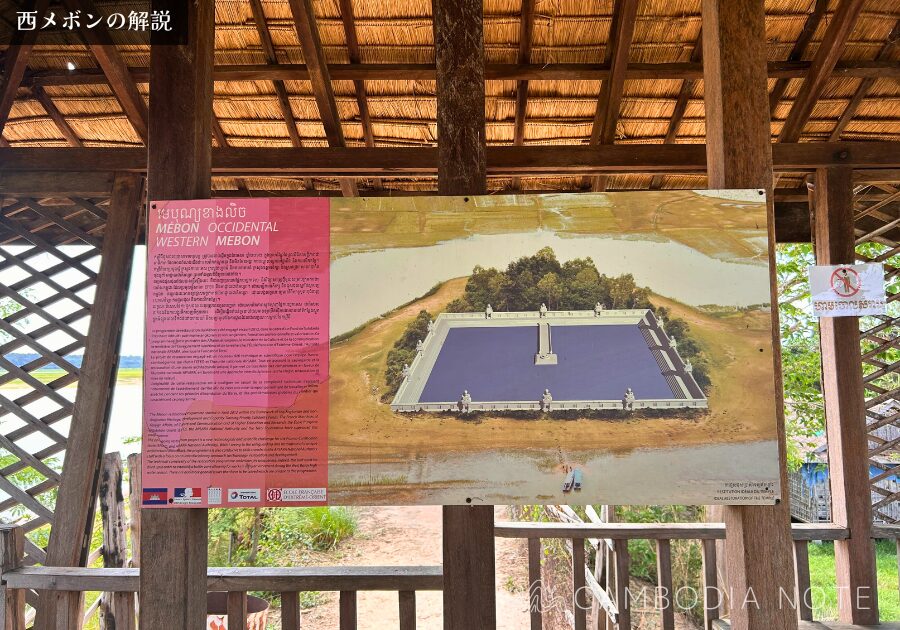

2025年5月時点、西メボンでは大規模な修復作業が行われており、一般客は中に立ち入ることができません。作業エリア外に設けられた柵越しに遠くから様子を観察することができます。

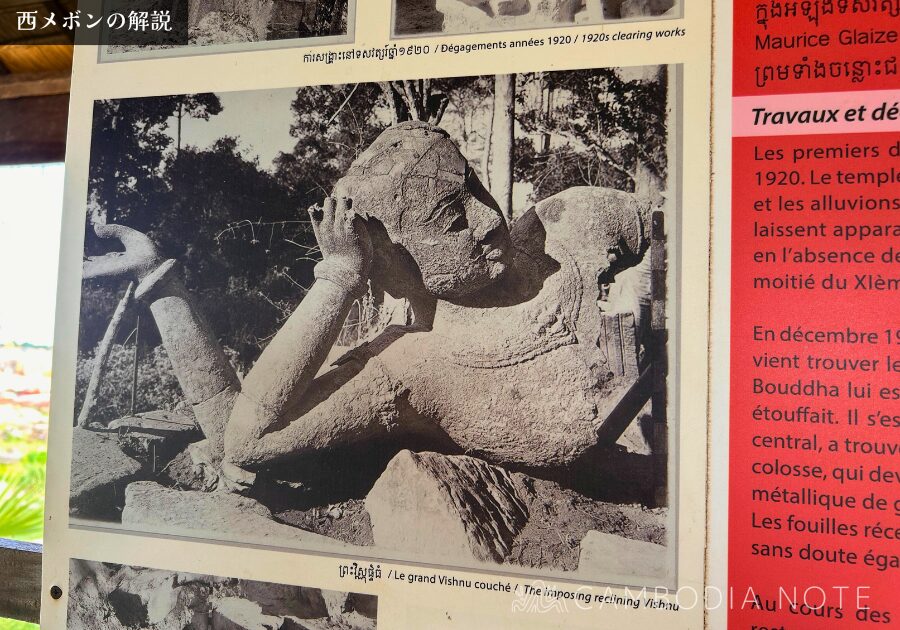

残念ながら、現在は近くで鑑賞することはできませんが、寺院の北側には遺跡の詳細を解説した案内板が設置されています。

ちょっとした休憩所のようになっているので、せっかく小島まで足を運んだなら、ぜひ立ち寄ってみてください

仏像とワニの形の布

西メボンのすぐ東側には、後世に安置された仏像が祀られています。ぜひ注目していただきたいのが、仏壇の側に飾られている「ワニの形をした布」です。

この布に関しては、カンボジアに古くから伝わる民間伝承が背景にあるとされます。昔、王女が西メボンでワニに食べられてしまい、それを嘆き悲しんだ王がワニの皮を王女の葬儀に吊るしたことが由来になっているそうです。

ヴィシュヌ神の青銅製大横臥像

1936年、フランス極東学院(EFEO)による発掘調査中に、西メボンの古井戸の内部から驚くべき遺物が発見されました。それは、ヒンドゥー教の神・ヴィシュヌ神の青銅製大横臥像です。

現在残されているのは胸から上の部分のみですが、全体像は4メートルを超える巨大なスケールだったと推定されています。

この発見には、ある不思議な逸話が残されています。地元の村人が「夢でお告げを受け、井戸にヴィシュヌ像があると示された」というのです。実際にその場所を掘ったところ、本当に像が出土したと伝えられています。

この像の技術的完成度の高さは、アンコール王朝時代にこれほどの青銅鋳造技術が存在していたことを示す重要な証拠であり、多くの研究者を驚かせました。しかも像は長い間泥中に埋もれていたため、アンコール王朝崩壊後の混乱期にも国外に持ち出されることなく、奇跡的に現地で保存されていたのです。

また、中国元代の使節である漢人・周達観が記した『真臘風土記』には、「東メボンに巨大な仏像があった」という記述がありますが、その描写は仏像ではなく横たわるヴィシュヌ像を指しているとする見方が有力です。つまり、1296年もしくは1297年当時、すでにこの像の存在は知られていた可能性があるのです。

「ヴィシュヌ神の青銅製大横臥像」は、もともとプノンペン国立博物館で展示されていましたが、2025年9月末ごろまでパリのギメ東洋美術館で展示され、その後2027年ごろまで米国各地で展示される予定です。

西バライ・西メボン|ポイントまとめ

西バライと西メボンは、アンコール遺跡群の中でも比較的知られていない存在ですが、その背景には高度な治水技術と深い宗教観が融合した、王朝の叡智が息づいています。

湖に浮かぶ静かな寺院、謎多き古井戸、そして伝説や巨大なヴィシュヌ像——。

ここには、アンコール文明の「水と祈り」にまつわる物語が、今も静かに残っています。

観光の定番ルートから一歩外れて、西バライと西メボンという「歴史と自然が交わる場所」を訪ねてみてはいかがでしょうか。きっと、アンコールの新たな魅力に出会えるはずです!

![東メボン [East Mebon] かつて貯水池の中央に浮かんでいた寺院](https://cambodianote.com/wp-content/uploads/2024/02/top_eyecatch_96_rev-485x286.jpg)

![Grab [グラブ] の登録方法&使い方!カンボジアではトゥクトゥクも呼べる](https://cambodianote.com/wp-content/uploads/2023/11/top_eyecatch_109-485x286.jpg)

この記事では、西メボンと西バライの歴史的背景から、アクセス方法、見どころまで詳しくご紹介します!